マコモが、気仙沼で誕生した理由とは!?(仮)

真菰の歴史

Copyright © 2025

真菰(まこも)とは?──神話にも登場する「神の草」の歴史と伝説

最近、真菰(まこも)という植物を聞いたことがあるけど、どういう植物なのかわからない、というお声を聞くことがあります。実は、真菰は古来より「神の草」と呼ばれ、縄文時代よりも前から日本に生息していました。本ページでは、『日本神話』や『古事記』にも登場する真菰の歴史と特徴についてご紹介していきます。

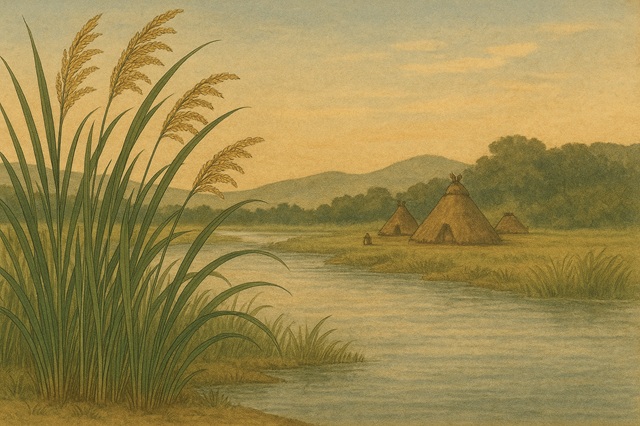

最近、「真菰(まこも)」という植物が改めて注目を集めています。真菰はイネ科の多年草で、主に東南アジアの川辺や沼地などの湿地に自生しています。草丈は2メートルを超えることもあり、秋になると稲のような実をつけるため、古くは食用として栽培されていた記録もあります。

日本には縄文時代よりも前から存在していたとされており、日本最古級の植物のひとつと考えられています。そのため、真菰にまつわる伝説や神話も数多く残されており、『日本神話』や『古事記』にも登場します。こうした背景から、真菰は「神の草」とも呼ばれ、神聖な植物として古くから人々に大切にされてきました。

次の章では、真菰がなぜ「神の草」とされているのか、その由来を神話の視点からご紹介します。

『日本神話』には、「高天原(たかまのはら)」、「黄泉の国(よみのくに)」、「葦原中国(あしはらのなかつくに)」という3つの世界が登場します。このうち「葦原中国」は、私たち人間が暮らす地上の世界であり、「葦(あし)」が生い茂る豊かな土地として、日本の象徴とされてきました。

また、『古事記』の上巻冒頭では、天地開闢(てんちかいびゃく=世界のはじまり)とともに、最初に現れた神々として以下の三柱(みはしら)の神が登場します。

そして、それに続いて4番目に登場するのが、「宇摩志阿斯訶備比古遅神(うましあしかびひこぢのかみ)」です。この神の名前には、自然と生命の力を象徴する意味が込められています。

つまり、「宇摩志阿斯訶備比古遅神」は、「美しく生命力に満ちた葦の芽生えの神」と解釈されます。 ここでいう「葦(あし)」は、現在の植物学ではヨシを指すことが多いですが、古代には「真菰」も含めて葦と呼ばれていたと考えられています。そのため、この神は真菰を象徴する神、あるいは真菰そのものの神格化とされ、「神の草」としての由来につながっているのです。

こうした神話の背景から、真菰は神聖な植物として古代から尊ばれ、神事や儀式で重要な役割を果たしてきました。

日本では古来より、「八百万(やおよろず)の神」という考え方があり、自然界のあらゆるものに神が宿ると信じられてきました。そのため、神社という建物ができる前から、大きな木(御神木)や岩(磐座)、山(霊山)などが神の宿る場所として信仰の対象となっていました。現在も多くの神社に御神木があるのは、その名残りといわれています。

そして、こうした神聖な場所を俗世と区別するための「結界(けっかい)」として、真菰が用いられてきた歴史があります。たとえば、神聖な木にしめ縄として巻かれたり、真菰を編んでゴザのような敷物として使用されたりしました。真菰には「穢れ(けがれ)を払う力がある」とされ、清めの象徴として扱われてきたのです。

現代においても、真菰はさまざまな神事で使われています。出雲大社の本殿に飾られるしめ縄や、宮中行事の「涼殿祭(すずみどののまつり)」などにも用いられています。 また、天皇陛下が即位後に初めて行う重要な儀式「大嘗祭(だいじょうさい)」では、五穀豊穣(ごこくほうじょう)への感謝と国民の平安を祈るため、真菰が神事の場面で広く使われます。

このように、真菰は古代から日本人の暮らしと深く関わり、神話や儀式を通じて神聖な植物として受け継がれてきました。現代においても、真菰はその浄化力や生命力、そして精神的な豊かさを象徴する植物として、再び注目を集めています。そして、小野寺廣志は、約100年前に真菰との運命的な出会いの末、現在の「マコモ」を発明しました。

Copyright © 2025