マコモが、気仙沼で誕生した理由とは!?(仮)

真菰からマコモへ

Copyright © 2025

自然の英知と慈愛の結晶 マコモ誕生の物語

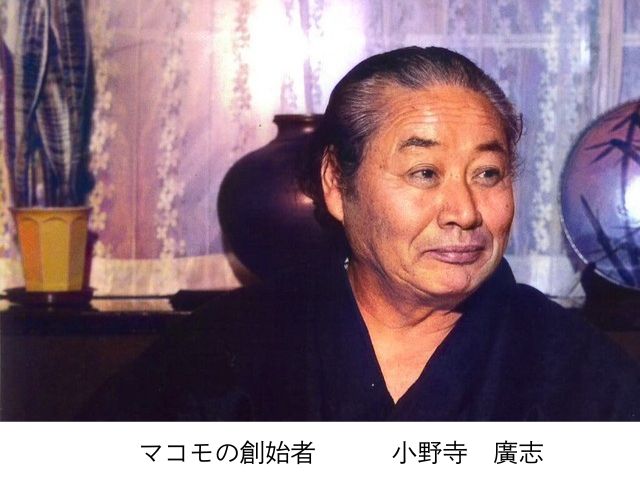

真菰とマコモは、同じものではありません。マコモの創始者、小野寺廣志は、今から約100年前に「神の草」真菰と出会い、真菰を原料としたこの世に2つとない製品、マコモを発明しました。本ページでは、株式会社リバーヴのマコモについて、詳しく解説します。

生命が憩う真菰(マコモ)の群生地

動物たち、昆虫たち、そして、たくさんの微生物は今日もマコモが広がる湿原へ集まります。たくさんの生命が育まれ、生命が楽しみ、生命が憩う場所、それがマコモの群生地です。

マコモ創始者・小野寺廣志は、マコモがある場所に集う生物たちから、心が豊かな生命(健康) の在り方を学び、その素晴らしい光景の中から、弊社の製品「マコモ」が誕生しました。神の草、霊草と形容され、上世から大切に受け継がれてきたマコモ。きっとマコモには、”心を豊かにする” 神秘的な何かが隠されているのだと思います…。

宮城県登米(とめ)地方は北上の美しい山々、ゆるやかな流れ、大小の湖や沼、そして清澄な空気と自然に恵まれたところです。平地の田園は穀倉地帯として知られ、冬期には白鳥をはじめ数えきれない程の渡り鳥が飛来します。マコモの創始者・小野寺廣志は明治41年にここで生まれ、豊かな大自然のなかで動物、水鳥、魚たちと戯れる毎日を送っていました。

大正の初め、創始者が10歳にも満たぬ頃、沼沢に群生している『真菰』を渡り鳥たちがこぞってついばむ姿を見て『真菰には何かがある』 とひらめき、その直感がそのままマコモを研究する動機になったのです。

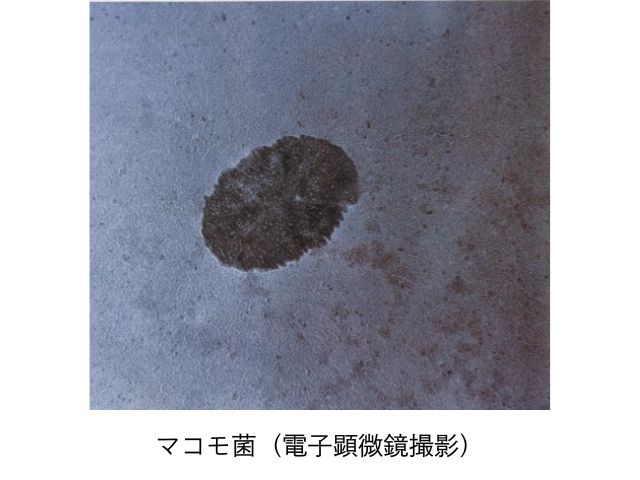

それから60有余年に亙る、苦難の研究時代が続きました。その間実験した植物は2,700余種にもおよび、また菌類をはじめ各種昆虫、動物等に対する研究の結果、マコモの成果を確信するに至ったのです。こうした自然界の生命を相手にした、たゆみない研究によって、元来、自然状態では存在しない単細胞微生物の発見と、マコモ菌を発生させ得る方法を発明したのです。1990年、創始者はマコモの研究に明け暮れた生涯を閉じましたが、創始者のマコモ製法は今も変わることなく受け継がれています。

マコモ菌と呼ばれる微生物は、真菰(植物)中でもともと成長しているわけではありません。言うなれば、真菰はマコモ菌を発生させるためにとても重要で大切な母体だということです。このマコモ菌の正体や特質及び奇妙な発生の由来を究明すべく、創始者はもちろん、各方面で研究がなされてきましたが、未だその謎は解明されておりません。

ただ現在明らかなことは、マコモ菌が発生するための条件は、自然界を構成している四大要素 <太陽(光)、地球(水と空気と土)、植物質、動物質> が自然の摂理と法則にかない融合し、かつ適切なバランスのもとに集約されたときにはじめて発生するということです。

真菰は、沼や川など水辺に群生するイネ科の大型多年草です。大きいものはその丈2mを超えるものもあります。マコモは古代の姿そのままに今もなお青々をと生き続ける真菰を刈り取り、長い時間をかけて、柔らかい陽ざしに慈しまれ、燃える太陽に灼かれ、蒸され、熟成され、そして自然の風、海を渡ってくる太陽光線によって乾燥します。

そして、乾燥した真菰を砕断し、特別な製法を施すことにより真菰からマコモへ生まれかわります。マコモは全く自然の摂理と法則に基づいてつくられるものであり、機械製法の及ばないもので、大量生産のできない製品でもあります。 私たちは、こうして丹精をこめて、研ぎすまされた技術でマコモを創り上げているのです。

「マコモ」が誕生したきっかけは、創始者が子供の頃に目の当たりにした水鳥の治療法だったのです・・・。

マコモの創始者、小野寺廣志は幼少の頃から腕白に育ち、毎日、沼や湖に出かけては小動物や水鳥との遊びに明け暮れていました。

ある日、いつものように沼で遊んでいると、一羽の白鳥がハンターによって羽を撃たれ、傷を負っているところを目撃しました。

傷ついた白鳥をハンターから守るため、見守っていると、その白鳥はマコモをグチャグチャと噛んでは、傷口に運んでいたのです。

その後も、傷ついた白鳥は同じ仕草を続けていると、見る見るうちに傷口は回復し、数日後、仲間の白鳥と共に大空高く飛び立っていきました。

白鳥の一連の光景を目の当たりにした廣志少年は、「マコモには何かがある」とひらめきました。まさに、この光景がマコモ誕生の瞬間だったのです。

廣志少年のマコモの探究が始まりました。実験した植物は、2,700 余種類。同時に菌類をはじめ昆虫、動物、そして人に対する研究にも余念がありませんでした。

小野寺廣志は、生涯をマコモに費やしました。平成5年、マコモ探究の生涯を閉じましたが、マコモは今もなお創始者の心をもって生き続けています。

Copyright © 2025